アスベストでの労災|3つの請求方法や時効救済についても解説

- アスベスト

- 労災

アスベストによる健康被害は、「労災」による救済の対象となります。仕事中にアスベストを吸い込んだことが主な原因です。

アスベストは非常に細い繊維であるため、空気中に浮遊したものを作業員が吸入しやすく、肺の中に残ったアスベストが、肺線維症(じん肺)、悪性中皮腫、肺がんなどを引き起こすといわれています。

アスベストは体内に徐々に蓄積することで健康被害を引き起こすため、アスベストに暴露してから発症までに非常に長い年月がかかることもあり(中皮腫の場合、多くが40年前後という長い潜伏期間を経て発症するといわれています)、業務とアスベスト被害との因果関係が曖昧になりやすく、退職後に発症するなどして労災が申請できることを知らないまま時間が経過してしまうことも多いため、正確な知識がなければアスベストによる健康被害に適切に対応することはできません。

この記事では、アスベストによる健康被害が労災でどのように救済されるかをテーマとして、解説していきます。

1、アスベスト労災について知る前に|労災請求には時効があることに注意

アスベストによる健康被害については、労災保険の給付を受けることで一定の救済を受けることが可能です。

ただし、労災請求には時効による期限があることに注意してください。

-

(1)労災請求するときは時効に注意!

労災給付の申請には時効があります。

これはアスベストを理由とする労災請求においても例外ではありません。

労災請求できる権利を得てから時効期間内に請求しないと、権利が消滅してしまうのです。 -

(2)労災の請求権は2年または5年で時効消滅する

労災保険において「給付」と名の付くものは次の8種類です。

- 療養補償給付

- 休業補償給付

- 障害補償給付

- 遺族補償給付

- 葬祭料

- 傷病補償年金

- 介護補償給付

- 二次健康診断等給付

各種給付の請求権は、請求できるときから一定期間が経過すると、時効によって消滅するので注意が必要です。

【5年で時効消滅するもの】

・障害補償給付

・遺族補償給付

【2年間で時効消滅するもの】

・療養補償給付

・休業補償給付

・介護補償給付

・葬祭料

・二次健康診断等給付

【時効消滅しないもの】

・傷病補償年金(労働基準監督署長の職権で支給されるものなので、時効は適用されない)

労災申請手続きは

おまかせください

2、アスベスト被害の労災請求が時効消滅しても「特別法」で救済される可能性がある

アスベスト被害を理由とする労災の請求権が時効で消滅した場合でも、あきらめないでください。

国がアスベスト被害者および遺族の救済を目的として制定した特別の法律「石綿健康被害救済法」によって救済される可能性があります。

-

(1)石綿健康被害救済法による救済期間延長

石綿健康被害救済法は、石綿(アスベスト)が原因で健康被害を受けた方を対象に、労災の手続きでは救済しきれない方を特別に救済するための法律です。

「労災の手続きでは救済しきれない方」とは、先にも触れたアスベストによる健康被害の特殊性から労災の時効が成立してしまったために各種補償給付が請求できなくなった方や、労働者にも労災保険の特別加入者にも該当せず労災保険制度が適用されない方のことを指します。

つまり、時効によって労災保険給付の請求権を失ってしまった場合や労災保険制度の対象にならない方でも、この石綿健康被害救済法による申請をすることで、一定の給付を受けることができる場合があるのです。 -

(2)平成23年改正により救済範囲が拡大された

石綿健康被害救済法は平成23年に改正され、次のように救済範囲が拡大されました。

【石綿健康被害救済法平成23年改正による救済範囲の拡大】

・特別遺族給付金の請求期限が「令和4年3月27日」まで延長

・特別遺族給付金の支給対象が「平成28年3月26日までに亡くなった労働者」へと拡大

なお、石綿健康被害救済法による特別遺族給付金を受けられるのは、「労災の遺族補償給付を受ける権利を時効で失ってしまった場合だけ」ということに注意してください。つまり、労災によって遺族補償給付を受けられる遺族は、この特別遺族給付を受けることはできません。

3、アスベスト被害での労災保険請求方法

ここからは、アスベスト被害者またはその遺族が労災請求する場合の手続きについて解説します。

-

(1)アスベスト被害者またはその遺族が受けることのできる労災給付

アスベスト被害者またはその遺族が受けることのできる労災給付には、次のようなものがあります。

- 療養補償給付:アスベスト被害の治療のために医療機関に通院・入院した場合や訪問看護を受けた場合に、それに要した費用が支給される

- 休業補償給付:アスベスト被害のために休業したことで賃金がもらえなかった場合に、休業日数に応じて支給される

- 介護補償給付:アスベスト被害のために一定の障害を負って介護を受けている場合に、費用の一部が支給される

- 障害補償給付:アスベスト被害のために何らか一定の後遺症が残った場合に、障害状況等級に応じて年金または一時金が支給される

- 傷病補償年金:アスベスト被害を受けた労働者が、療養開始から1年6か月を経過した以降もなお症状が治癒していない場合に、状況に応じて年金または一時金が支給される

- 遺族補償給付:労働者がアスベスト被害で亡くなった場合に、遺族に対して年金や一時金が支給される

- 葬祭料:葬祭を行った遺族などに対して葬祭料が支給される

-

(2)遺族補償給付、葬祭料の内容と請求方法

次に、遺族の方が請求することができる遺族補償給付と葬祭料について、内容と請求方法を解説していきます。

① 遺族補償給付

遺族補償給付は、遺族補償年金と遺族補償一時金に分類されます。・遺族補償年金

労働者の収入によって生活していた配偶者や子ども、父母などが対象となります。

遺族補償年金の支給金額は、支給条件および金額が細分化されていますので、詳しく知りたい場合は最寄りの労働基準監督署に問い合わせてください。

・遺族補償一時金

遺族補償一時金は、労働者が労災で亡くなった当時、遺族補償年金の受給資格者がいない場合などに支給されます。

たとえば、亡くなった労働者の収入によって生計を維持していた人がいないときには、遺族補償年金の受給資格者がいないため、定められた順位に基づいて、遺族に対して遺族補償一時金が支給されます。

遺族補償一時金の支給額は、支給条件および金額が細分化されていますので、詳しく知りたい場合は最寄りの労働基準監督署に問い合わせてください。

② 葬祭料

葬祭料は、遺族が故人の葬儀を行った場合、または勤務先の会社が故人を弔う社葬を行った場合に、遺族または会社に対して支給されます。

葬祭給付の支給額は、31万5,000円+給付基礎日額(災害が発生した日以前3か月間に支払われた賃金総額を、その期間の総日数で割った金額)の30日分です。

この金額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、60日分に達するまで加算されます。

③ 請求方法

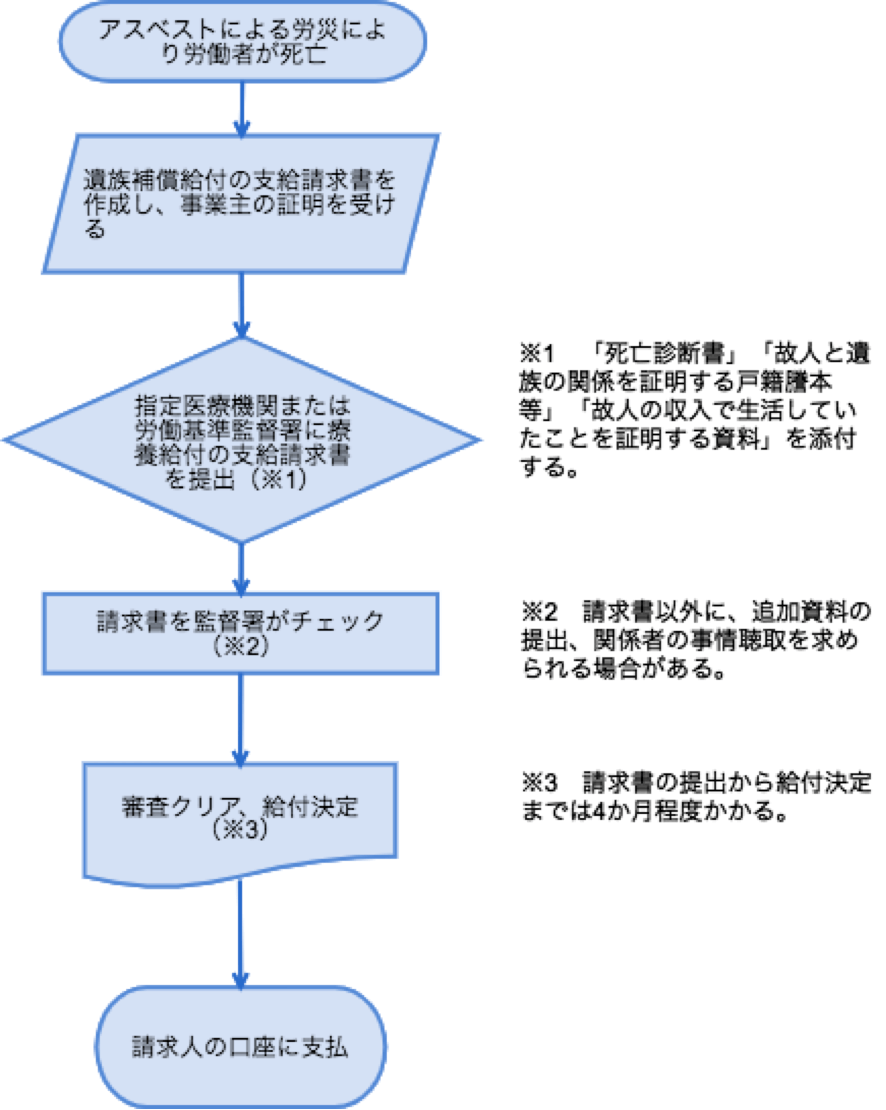

遺族補償給付の請求の流れをチャート図で確認しましょう。

-

(3)請求書の間違いに注意!

労災の申請は、時効期間が経過するまでに行う必要があります。

ただし、申請の際に提出した支給請求書の内容に誤りがあると、申請を受け付けてもらえず時効期間が経過してしまう可能性があります。

支給請求書の書き方に不安がある場合は、労働問題に詳しい弁護士や最寄りの監督署に相談するなどして、正しく記入してから申請するようにしましょう。 -

(4)労災の請求書は「勤務先の所在地を管轄する監督署」に提出する

労災の請求書を提出する労働基準監督署は「本人が勤務していた会社の所在地を管轄する監督署」です。

正しい監督署がどこなのかわからない場合は、最寄りの窓口に相談し、どの監督署に申請すればいいか教えてもらいましょう。

労災申請手続きは

おまかせください

4、その他アスベスト被害の賠償請求方法とは

ここまで説明してきたように、アスベスト被害は、労災と特別法によってある程度救済されます。

しかし、時効などが原因で救済されない場合は、裁判によって国や企業に対して損害賠償請求をすることを検討しましょう。

-

(1)国への損害賠償請求

アスベストの被害については、たくさんの被害者や遺族が、国を相手に損害賠償請求訴訟を起こしています。

数多くの裁判例がありますが、もっとも重要なケースは「大阪泉南アスベスト訴訟(最高裁判所2014年10月9日判決)」です。

大阪泉南アスベスト訴訟において、最高裁判所は、アスベスト製品の製造等を行う工場または作業場の労働者がアスベスト被害に遭ったことについて、昭和33年当時、国が被害の深刻さを認識しており、防止策としてもっとも有効な局所排気装置の設置を義務付けるために必要な技術的知見が存在していたこと、行政指導によっても局所排気装置の設置が進んでいなかったことなどからすれば、国が罰則をもって工場等に局所排気装置の設置を義務付けなかったことは違法である旨判断し、国の賠償責任を認めました。

この最高裁判決を受けて、国は次のような方針を打ち出しました。アスベストによって健康被害を受けた方が国に対して賠償請求訴訟を起こした場合、和解要件を満たしている場合には、訴訟の中で和解手続を進め、原告に対して所定の賠償金を支払う

参照:「アスベスト(石綿)訴訟の和解手続について」(厚生労働省)

上記の「和解要件」とは、次の3つです。- ① 昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと

- ② ①の結果、石綿による一定の健康被害を被ったこと

- ③ 国に対する提訴の時期が、損害賠償請求権の期間内であること

上記和解要件については以下の点について注意してください。

【要件①】

労災保険や石綿健康被害救済法による給付を受けている被害者(遺族)でも、和解の対象となります。

【要件②】

「石綿による一定の健康被害」とは、石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚などを指します。

これらの病気にかかっていた事実を証明するには、原告側が医師の診断書などの証拠資料を裁判所に提出する必要があります。

【要件③】

アスベストによる健康被害は「不法行為による損害」です。

不法行為による損害賠償請求権は、次のどちらかの事実があると消滅してしまいますので注意してください(民法724条)。- 被害者またはその法定代理人が、損害および加害者を知ったときから損害賠償請求権を3年間行使しなかったとき

- 不法行為のときから損害賠償請求権を20年間行使しなかったとき

ただし、アスベスト被害の場合、アスベストを吸引してから症状が発症するまで非常に長い年月がかかることから、上記の期間制限が適用されるかどうかの判断は非常に困難です。

国に対して訴訟を起こす場合は、まず弁護士とよく相談して、賠償請求権が消滅していないか確認する必要があります。

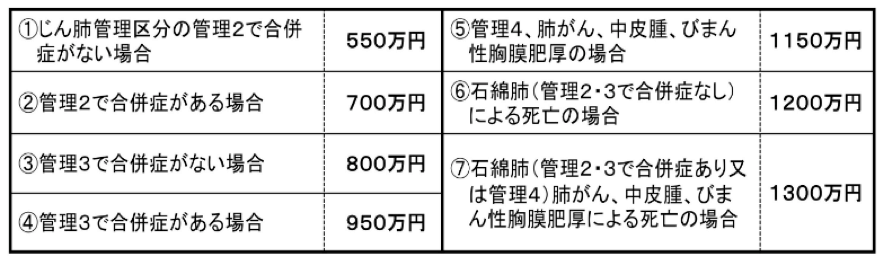

上記3つの和解要件をクリアした原告に対しては、以下の賠償金が支払われます。

出典:「石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々との和解手続について」(厚生労働省)

この表における「じん肺管理区分」とは、粉じんにさらされた職歴、呼吸困難の度合い、胸部レントゲンの所見などに基づいて決定されるもので、管理2から管理4へと数値が上がるに従って症状が重くなります。 -

(2)企業への損害賠償請求

企業への損害賠償請求は、先ほど説明した国への損害賠償請求とは「まったく別物」と考えてください。

対国の訴訟の場合、和解要件をクリアしていれば、国は一切争わず、和解によって賠償金を支払ってくれます。

しかし対企業の訴訟の場合、すんなり和解してくれることは滅多にありません。

アスベスト被害を生じさせないために企業にどのような義務があったのか、企業が当該義務を怠ったこと、損害が生じたことなどをきちんと立証する必要があります。

5、まとめ

アスベスト被害は、本人や遺族に対して深刻なダメージを与えます。

今回ご紹介した「労災」「特別法」「国への賠償請求」といった方法を活用し、少しでも救済を受けられるよう行動を起こしてみてはいかがでしょうか。

まずはお電話ください